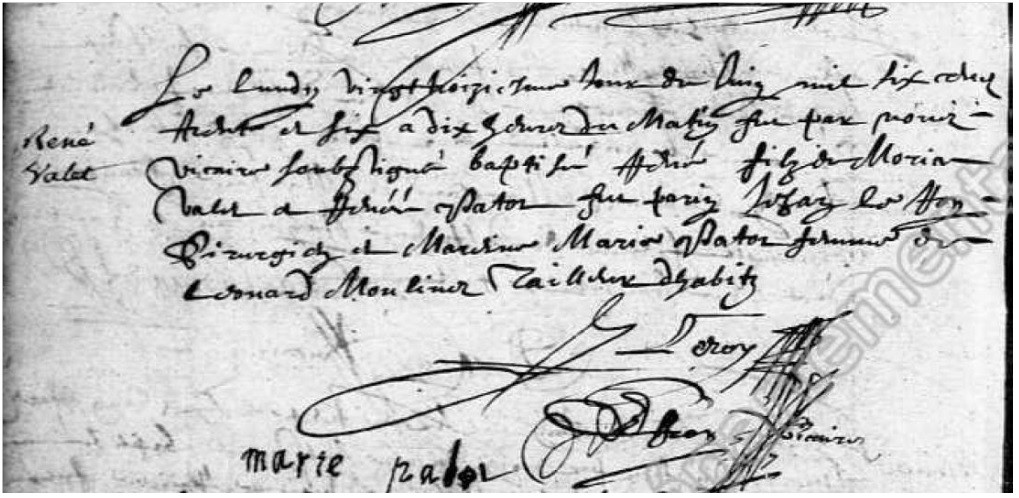

René

Valet

Baptême du 3 juin 1636 à

Saint-Nicolas de Saumur

Le lundy vingt troizieme jour de

juin mil six cens trente et six a dix heures du matin fut par nous

vicaire soubsigné baptisé René filz de Marie Valet et Renée Patot fut

parin Jehan le Roy chirurgien et Martine Marie Patot femme de Leonard

Moulinet tailleur d’habits

J Leroy

Marie Palot

Destray vicaire

Son histoire :

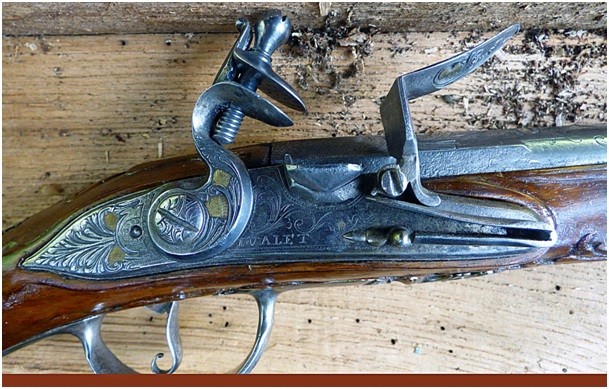

Un armurier R. VALLET, originaire de Saumur ,(une ville protestante).Il est embauché Le 27mai 1661 il a 24 ans; par un investisseur négociant en fourrures et découvreur de nouvelle France, catholique lié aux Jésuites.

Médard Chouart Des Groseilliers dépossédé de ses peaux par le gouverneur du Québec en 1660 est revenu à la cour de France plaider auprès du Roi.

R. VALLET embarque le 15 juin 1661 à La Rochelle (protestante), sur le taureau armement protestant François Perron (d. c. d.en1665).

Il arrive à Québec le 24 Aout 1661 puis à destination à trois rivières en septembre. Un an après septembre 1662 il travaille pour la forge des jésuites alliés à son commanditaire.

En 1663 il rentre en France. Car :

-La Nouvelle France est désormais administrée par le Roi au détriment des « associés » mis a l’écart des affaires. Médard Chouart s’enfuit en Europe.

Cette année un grand tremblement de terre secoue la nouvelle France.(5 février 1663). Les villes côtières sont démolies en partie, leurs rivages emportés par les flots.

Le navire le Taureau repart en 1663 pour les Antilles. Il se peut que les événements politiques et telluriques ainsi que la perte de son commanditaire l’aient libéré de ses engagements. Il a peut être profité du retour du taureau vers La Rochelle.

On retrouve à Paris un armurier I. VALET (perte d’un L au nom) au début du XVIII éme siècle, créant une dynastie familiale dans l’armurerie. A l’époque un passage aux colonies facilitait l’acquisition de brevets professionnels. L’artisan pouvait cumuler les métiers et les qualifications.

Notes historiques

Deux explorateurs passent au service des Anglais

La destruction de la Huronie et le massacre de plusieurs colons lors des

incessantes incursions iroquoises amènent la cessation presque complète

de la traite des fourrures. Ce commerce étant la seule exportation

d’importance de la Nouvelle-France on en vint alors à se demander s’il

ne fallait pas abandonner le pays. En 1654 la paix signée, les tribus de

l’Ouest arrivent à Trois-Rivières avec un grand stock de pelleteries.

Les Cris parlent d’une rivière fort spacieuse qui aboutit à une grande

mer (la baie d’Hudson).

En 1655

Médard CHOUART Des Groseilliers

et un compagnon demeuré inconnu, partent en voyage d’exploration au-delà

du lac Supérieur, là où se cachent des Iroquois : les Hurons et

les Outaouais. Ils reviennent l’année suivante chacun avec 14 à 15 mille

livres de pelleteries. Une flotte de sauvages les accompagne riches de

100 mille écus de fourrures. En 1659 Des

Groseilliers

et

Pierre-Esprit RADISSON

préparent une autre expédition pour les Grands Lacs. Le gouverneur

voulait qu’ils soient accompagnés d’un de ces hommes.

Des Groseilliers,

qui s’y oppose, s’esquive sans se faire remarquer. Les deux hommes

reviennent à Trois-Rivières le 24 août 1660 avec 300 Indiens. La Mère

Marie de l’Incarnation parle d’une flottille de canots, avec une

« manne céleste » de peaux de castors, et ajoute que cela allait sauver

la colonie de la ruine. Les Jésuites s’entretiennent avec

Des Groseilliers

pour connaître tous les détails du voyage et les consigner dans leurs

Relations. Trois Jésuites dont le père René MÉNARD et cinq

trafiquants repartent avec les Indiens qui rentraient chez eux.

À partir de cette année-là il y aura constamment des trafiquants

français qui iront dans l’Ouest. Ce voyage des deux explorateurs sauva

la colonie de la ruine économique et en préserva même probablement

l’existence selon l’historienne Grace Lee Nute. Ce qui n’empêcha pas le

gouverneur d’Argenson de saisir leurs pelleteries et de leur

imposer une amende pour être partis sans sa permission et de

jeter en prison

Des Groseilliers.

Ces avanies soulèvent la fureur des deux beaux-frères. Sitôt libéré

Des Groseilliers

s’embarque pour la France pour obtenir justice mais en vain. En

1662 à dessein ou par la force des circonstances ils abandonnent leur

projet d’un voyage d’exploration vers la baie d’Hudson à partir de l’île

Percée et se dirigent plutôt vers Boston. Il y sont mieux accueillis que

par leurs compatriotes. Ils passent à Londres en 1665 avec

Georges CARTWRIGHT.

En 1668 le roi met à leur disposition le vaisseau royal l’Eaglet,

et les armateurs un cotre, le

Nonsuch.

Des Groseilliers

fonde le fort Charles à la rivière Rupert.

*********

Sources :

Catalogue des immigrants, page 430. Trudel, Marcel; Dictionnaire

biographique du Canada en ligne, Médard CHOUART Des Groseilliers et

Pierre-Esprit RADISSON in http://www.biographi.ca/FR/index.html;

Relations des Jésuites, Journal des Jésuites, vol. 45, pages

156-164 in http://puffin.creighton.edu/jesuit/relations/

La vie de nos ancêtres à travers les documents d'archives… entre La

Rochelle et les colonies…

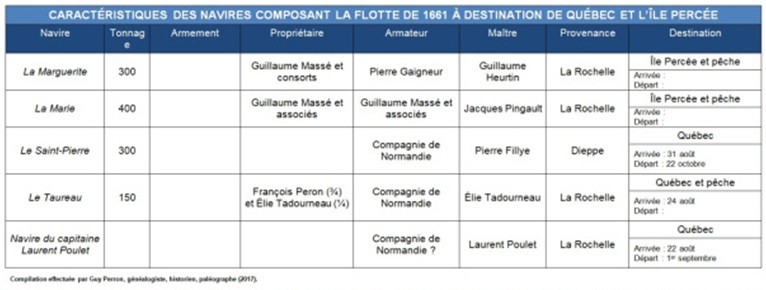

191 – L’expédition du navire Le Taureau pour le Canada en 1661

La flotte de 1661 à destination de Québec est composée de trois

navires : Le Saint-Pierre, Le Taureau et le navire de

Laurent Poulet. Deux autres navires sont destinés à l’île Percée :

La Marguerite (300 tx) et La Marie (400 tx)[1].

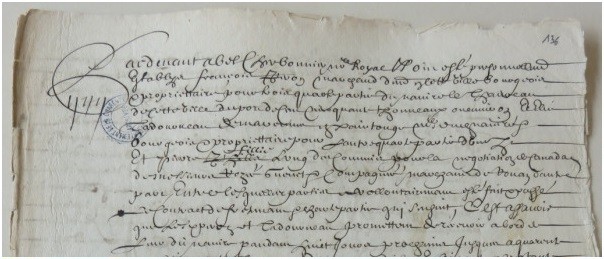

PHOTO 4

Malgré que la Compagnie de Normandie ait fait une intéressante marge de

profits en 1660, des mécontents tentent de l’éliminer. Selon Marcel

Trudel[2],

les trois navires de 1661 sont frétés par cette Compagnie, même si elle

est incertaine de son avenir.

Le 15 janvier 1661, une requête est présentée au roi dans le but de

faire annuler le traité de 1660[3].

En mars, le roi décide de maintenir ce traité, mais seulement en

attendant l’avis du nouveau gouverneur qui allait passer en

Nouvelle-France[4],

sur le navire Le Saint-Pierre.

Les préparatifs

Au printemps 1661, François Peron est sollicité par la Compagnie de

Normandie pour envoyer l’un de ses navires en Nouvelle-France. L’offre

est-elle si alléchante qu’il ne peut refuser ?

Quoiqu’il en soit, dans l’après-midi du vendredi 3 juin[5],

un contrat de charte-partie[6]

intervient entre Peron (¾) et Élie Tadourneau (¼), propriétaires du

navire Le Taureau (150 tx), et Pierre Fillye « l’un des commis

pour la négociation de Canada de Messieurs Rozée Guenet & Compagnie

[Compagnie de Normandie], marchands de Rouen. »

Ce contrat d’affrètement et de charte-partie stipule que Peron et

Tadourneau promettent recevoir à bord de leur navire, durant les huit

prochains jours :

-

60 à 70 passagers avec leurs coffres (à 60lt / passager);

-

40 à 50 tonneaux de marchandises (à 60lt le tonneau).

Ils seront tenus de nourrir les passagers pendant la traversée de La

Rochelle à Québec, sauf les périls et fortunes de la mer[7].

Il ne sera permis aucun passager ni aucune marchandise sans l’ordre de

Fillye. Ce dernier leur avance la somme de 1 500lt.

Somme toute, ce contrat est ni plus ni moins un contrat de location de

navire car, aussitôt arrivé à Québec, Tadourneau sera obligé de se

retirer sans y séjourner, ni même recevoir aucune pelleterie ou orignaux

« directement ou indirectement », à moins que Charles

Aubert

de La Chesnaye, l’autre commis de Rozée, Guenet et Compagnie, ou Pierre

Fillye, veuille mettre quelques pelleteries dans le navire pour le

retour. De plus, Tadourneau sera obligé de prendre jusqu’à deux ou trois

poinçons de castors pour les rendre à La Rochelle.

Extrait. Contrat de charte-partie prévoyant le passage de 60 à 70 passagers à bord du navire Le Taureau pour un voyage à Québec. 3 juin 1661.

(Source : AD17. Notaire Abel Cherbonnier. Liasse 3 E 1128)

Le 29 mars 1661[8],

le marchand Peron avait emprunté la somme de 2 500lt

de Théodore Cailleteau, un riche marchand rochelais. Cette somme

aurait-elle servi à financer les radoubs du navire Le Taureau et

son voyage de pêche à son retour de Québec ?

À cet effet, le samedi 18 juin[9],

le marchand Peron et le capitaine Tadourneau s’entendent sur un contrat

de charte-partie pour le retour du navire de Québec « passant sur les

battures faire la pêcherie des morues tant sur le fleuve Saint-Laurent

que sur le banc et batture », ce à quoi Fillye promet ne pas empêcher.

Le navire Le Taureau est équipé et avitaillé de toutes les choses

nécessaires tant à la navigation qu’à la pêcherie. De plus, il est

pourvu de l’artillerie et de l’armement pour sa défense et celle de

l’équipage.

Pour l’aller à Québec, le salaire des membres de l’équipage est de 40lt

chacun. Pour le retour, il est accordé au capitaine et à son équipage le

quart de toute la pêcherie, sans oublier les pots de vin à eux fournis.

Après avoir fait leurs comptes entre eux, Peron est redevable envers

Tadourneau de la somme de 350lt qu’il payera à Jeanne

Millaud, sa femme, à savoir 260lt au cours du mois

suivant, et les 90lt restantes au retour du navire à

La Rochelle.

Vers la mi-juin[10],

Médard

Chouart

Des Groseilliers, général de la flotte des Outaouais, fait charger ses

marchandises à bord du navire Le Taureau, dont du vin qu’il a

« tasté & Gousté » pour une valeur de 150lt. Il faut

croire que Chouart ait eu l’autorisation de Fillye pour ce chargement.

Le départ

Le navire Le Taureau lève l’ancre, met les voiles puis quitte La

Rochelle vers la fin du mois de juin et arrive à Québec le mercredi 24

août.

De l’équipage, nous connaissons :

-

Élie Tadourneau, capitaine

Des passagers, nous connaissons :

-

Médard Chouart Des Groseilliers

et ses

engagés :

-

Jean Crépeau (24 ans), laboureur, de Laleu

-

Antoine D’Aulnay (23 ans), laboureur, de Luçon

-

Louis Gaborit (22 ans), laboureur, de Saint-Martin-de-la-Coudre

-

Pierre Romieu (24 ans), chirurgien, de Béziers

-

René Vallet (24 ans), arquebusier, de Saumur

La flotte de 1661 à destination de Québec est composée de trois navires,

soit deux de La Rochelle et un de Dieppe. Deux navires rochelais partent

pour un voyage de pêche à l’île Percée. Ils sont :

-

La Marguerite (300 tx), de La Rochelle (capitaine Guillaume Heurtin), frétée par Pierre Gaigneur, destiné à l’île Percée;

-

La Marie (400 tx), de La Rochelle (capitaine Jacques Pingault), frétée par Guillaume Massé et associés, destinée à l’île Percée;

-

Le Saint-Pierre (300 tx), de Dieppe, frété par la Compagnie de Normandie;

-

Le Taureau (150 tx), de La Rochelle (capitaine Élie Tadourneau), frété par la Compagnie de Normandie;

-

Navire du capitaine Laurent Poulet, frété par la Compagnie de Normandie ?

Caractéristiques des navires composant la flotte de 1661 à destination de Québec et l’île Percée.

(Source : Collection Guy Perron)

Le retour

Porteur d’une lettre de change qu’il a reçue depuis peu d’un navire

venant de Terre-Neuve, François Peron se rend au domicile du marchand

protestant Gédéon

Théroulde

(représentant de Rozée, Guenet et Compagnie à La Rochelle), situé sur la

rue Saint-Yon. Il le somme de payer, dans le cours du prochain mois, la

lettre de change qui suit.

|

A quebecq le 6e Jour de Septembre 1661 pour 4255

[livres] 10 S[ols] tournois MonSieur vous payé

Sil vous plaist par Cette premiere de change ne layant par n[ot]re

Seconde A m[onsieu]r françois

Peron ung mois apres Larrivée du Capp[itai]ne

tadourneau en la ville de la Rochelle La Somme de quatre

mil deux Cents Cinquante Cincq livres dix Sols t[ournoi]z

que nous lui Sommes demeurés redebvable en Contenu Avecq lui de

deça pour le fret de Son navire le Taureau & paSSerés Lad[ite]

Somme a Conte de m[essieu]rs J.R. Et C[ompagnie]

par advis de v[ot]re tres humble Serviteur Signé

Charles Aubert Et A CoSté A MonSieur MonSieur Gedeon Theroude

marchand a la Rochelle. |

|

Lettre de change de Charles Aubert, commis des sieurs Rozée,

Guenet et Compagnie, marchands de Rouen, à François Peron,

marchand de La Rochelle. 6 septembre 1661. |

|

Source : AD17. Notaire Abel Cherbonnier. Liasse 3 E 305 (24

novembre 1661) |

Charles Aubert, commis de Rozée, Guenet et Compagnie, est ici le tireur

qui veut passer au compte de cette Compagnie, donneur de valeur, les

4 255lt 10s avec l’ordre de payer ce

montant à François Peron, porteur, en tirant une lettre de change sur

Gédéon Théroulde, tiré.

Étant à l’échéance du terme, Peron fait valoir à Théroulde que le

contrat d’affrètement et de charte-partie du 3 juin stipulait que la

somme due (restant du fret) par la Compagnie serait payée « un mois

après avoir eu la nouvelle de l’arrivée du navire Le Taureau à

Québec », bien que la lettre de change précise plutôt « un mois après

l’arrivée du capitaine Tadourneau en la ville de La Rochelle. »

Étant à l’échéance du terme, Peron fait valoir à Théroulde que le

contrat d’affrètement et de charte-partie du 3 juin stipulait que la

somme due (restant du fret) par la Compagnie serait payée « un mois

après avoir eu la nouvelle de l’arrivée du navire Le Taureau à

Québec », bien que la lettre de change précise plutôt « un mois après

l’arrivée du capitaine Tadourneau en la ville de La Rochelle. »

Charles Aubert de la Chesnaye (1632-1702)

(Source : Wikimedia Commons)

Cela est peut-être dû au fait que, selon Peron, Charles Aubert de La

Chesnaye, l’un des commis de la Compagnie, ignore les termes de la

charte-partie du 3 juin. Si Théroulde refuse d’accepter la lettre de

change, Peron prendra la même somme « à charge et recharge de son

retardement et de tous les frais, dépens, dommages et intérêts » et,

s’il le faut, se rendra lui-même à Rouen pour contraindre Rozée, Guenet

et Compagnie au paiement des 4 255lt 10s.

Quant à Théroulde, il ne peut, sur le champ, répondre rien d’autre qu’il

en donnera avis à ladite Compagnie.

Quelque temps auparavant[11],

le marchand rochelais Pierre Millereau reconnaissait avoir reçu de Peron

les sommes de 135lt 8s et 45lt

13s pour une estimation de cordage.

Pendant ce temps-là, en Nouvelle-France, le 7 novembre 1661, le roi lui

en ayant laissé la décision, le gouverneur Pierre Dubois

Davaugour met fin au monopole de la Compagnie de Normandie.

[1]

Une des raisons d’un arrêt à l’île Percée, en plus de la pêche, c’est

que ce sont des navires de fort tonnage qui n’osent pas risquer plus

avant dans le fleuve. Une chaloupe partait de Québec pour l’île et y

ramenait certains passagers qui ont fait la traversée sur l’un de ces

navires. Michel Langlois, « Liste des navires venus en Nouvelle-France

de 1657 à 1665 », L’Ancêtre, Société de généalogie de Québec,

Québec, vol. 3, no 1, septembre 1976, p. 6.

[2] Marcel Trudel,

Histoire de la Nouvelle-France, Montréal, Éditions Fides, vol. III :

La seigneurie des Cent-Associés, t. 1 : Les événements,

1979, p. 286.

[3] Création de la

« Compagnie de Normandie » qui a pour privilège de fournir pendant les

années 1660, 1661, 1662 et 1663 toutes les marchandises, provisions et

autres choses nécessaires aux habitants de la Nouvelle-France. Lionel

Laberge, Rouen et le commerce du Canada de 1650 à 1670,

L’Ange-Gardien, Éditions Bois-Lotinville, 1972, p. 69.

[4] Marcel Trudel, op.

cit., p. 285.

[5] AD17. Notaire Abel

Cherbonnier. Liasse 3 E 1128. 3 juin 1661.

[6] Une charte-partie est

un acte constituant un contrat conclu de gré à gré entre un fréteur et

un affréteur, dans lequel le fréteur met à disposition de l’affréteur un

navire. Le nom vient de ce que le document était établi en deux

exemplaires que l’on découpait par le milieu pour en remettre deux

moitiés à chaque partie. Mémoire d’un port. La Rochelle et

l’Atlantique XVIe-XIXe siècle. Musée du

Nouveau Monde, La Rochelle, 1985, p. 25.

[7] Perte ou dommage

fortuitement occasionné à un navire ou à sa cargaison (ex. : guerre,

naufrage, feu, etc.).

[8] Cette obligation ne

figure pas dans les registres du notaire Rabusson à La Rochelle.

Cependant, elle est citée dans l’inventaire des biens de Théodore

Cailleteau dans lequel il est mentionné deux quittances de 500 livres :

l’une du 8 novembre 1662, l’autre du 24 mars 1663. AD17. Notaire Pierre

Teuleron. 3 E 1353 (15 novembre 1664). C’est pourquoi il restait 1 500

livres à payer en 1667. BAnQ. Registre de la Prévôté de Québec, I, fol.

90 (29 novembre 1667).

[9] AD17. Notaire Abel

Cherbonnier. Liasse 3 E 1128 (18 juin 1661).

[10] AD17. Notaire Abel

Cherbonnier. Liasse 3 E 1128 (15 juin 1661).

[11] AD17. Fonds Amirauté

de La Rochelle. Cour ordinaire. B 201, fol. 166v (28 septembre et 7

octobre 1661).

Sur le même thème

39 - L'expédition du navire Le Thoreau pour Québec en 1663Dans

"Canada"

108 - L’expédition du navire Le Vieux Siméon pour le Canada en 1665Dans

"Canada"

152 - L’expédition du navire Le Saint-Joseph pour le Canada en 1651Dans

"Canada"

-

190 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –

Lettre M

-

192 – Les engagés levés par Olivier Letardif pour le Canada en 1643

Catégories :Canada,

Engagés,

Expéditions de navires,

France,

HISTOIRE,

La Rochelle,

Nouvelle-France,

Percé,

Québec,

Terre-Neuve

Articles récents

-

201 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –

Lettres S et T

-

200 – Condamnés à quitter La Rochelle entre 1647 et 1663 (2/2)

-

199 – Condamnés à quitter La Rochelle entre 1647 et 1663 (1/2)

-

198 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –

Lettre R

-

Mise à jour des articles 192 et 194

-

197 – La procession du Saint-Sacrement à La Rochelle en 1638

-

196 – Sépultures protestantes à La Rochelle entre 1631 et 1647 –

Lettre P

-

195 – L’expédition du navire La Paix pour Terre-Neuve en 1663

La rochelle

La Rochelle le15 juin 1661 à bord du navire Le Taureau à

destination de Québec.

« Par ma foi, cette passerelle n’arrête pas de bouger et à chaque fois

que j’avance je glisse, j’ai les

pieds pleins de boue, ce limon collant

ramassée en traversant le chemin de la décharge jusqu’au ponton

couvert de varech. Et Cette passerelle qui n’arrête pas de monter et

descendre à chaque coup de vagues, si cela ne suffisait pas des

bourrasques de vent font s’envoler l’écume qui vient me recouvrir. Les

marins habitués à un sol mouvant n’ont pas jugé bon d’installer un

garde-corps ou un bout bien tendu. Bien sûr la dernière nuit passée avec

la jeannette m’a un peu fatigué. Mais ce n’est pas tant la jeannette

avec ces jolis tétons, que le petit blanc des dunes qui m’a donné ce

bourdonnement dans les oreilles. Quels souvenirs joyeux je garderai de

ses cheveux roux dans la paille de l’écurie. Mon sac sur les épaules

ajoute aux déséquilibres. Diables ! Cette grosse vague chargée d’écume à

bien failli me jeter à l’eau. Les oiseaux de mer mènent leurs danses

désordonnées autour de moi et ne favorise pas mon équilibre. Leur

cacophonie arrive à couvrir le bruit du ressac. Au moment de poser mon

pied sur le plat bord, le goudron répandu sur la coque me saute une

nouvelle fois aux narines. Un haut le cœur me monte à la gorge, j’ai

trop passé cette saleté sur la coque je ne supporte plus son odeur.

Heureusement que ce travail m’a occupé, il m’a procuré quelques monnaies

alors que je n’en avais plus. J’ai trouvé « Le taureau » remisé en cale

sèche après sa campagne à la morue l’an passé à terre neuve,

et il a fallu de nombreux bras pour radouber sa coque, la

calfater puis goudronner. Et après, passer de la chaux sur la totalité

de la coque intérieure des ponts aux plafonds, l’entrepont et jusqu’ au

fond de cale. Mon engagement fait avec M. Médard des groseilliers en 59,

m’a laissé sans argent dans l’attente du départ. Voilà presque deux ans

maintenant. Le capitaine m’a pris sous sa protection car il connaît bien

mon patron, ils ont fait de nombreuses campagnes ensemble et à deviné

que nous étions de la même religion. C’est lui qui m’a appris que mon

trappeur d’employeur est en désaccord avec le roi. En effet le

roi-soleil à qui a fort à faire en Europe à guerroyer pour agrandir les

frontières du royaume. A oublié ses terres du Canada en autorisant un

groupe d’investisseurs au nombre de cent associés pour développer cette

terre lointaine et y créer une nouvelle France. Mais le roi, sans doute

bien informé par le gouverneur du Québec, a senti qu’une grosse part des

bénéfices à tirer allait lui échapper. Il a donc fait main basse sur les

comptoirs commerciaux construits par les colons au prix du sang des

larmes de sueur dans une nature hostile au climat parfois impossible.

Pendant que je survis de petits boulots au port mon patron essaye de

trouver des appuis auprès des tribunaux d’abord, puis lassé, il est

passé à l’ennemi Anglais, mais cela s’est compliqué et la confiance est

encore moins possible avec ces rouges. Il ne peut se résoudre à trahir

même s’il se sent avoir été lui-même trahi. Mon contrat est préservé, et

le notaire m’a dit qu’il serait honoré, je l’ai renouvelé en 61 et je

suis prêt à repartir pour les trois ans prévus. N’ayant pas d’autre

choix que de disparaître un moment pour me faire oublier, je continue à

vouloir migrer au Canada. Il n’y a pas que cette histoire du comte et de

sa fille, je ne suis pas tout seul à être le père du batard qui a du

voir le jour depuis. Je ne pouvais de toutes les façons assumer la chose

étant donné mon rang. Vu la fortune du comte un gentilhomme ira redorer

son blason en convolant et donnera son nom au nouveau né avant de partir

au combat et laisser discrètement, madame reprendre ses chasses. La

bonne raison, Le notaire m’a affirmé que les artisans aux colonies,

s’ils étaient de toutes mains, et habiles en leurs réalisations ;

pouvaient valider plusieurs métiers dés le moment qu’ils ont satisfait

les clients. La perspective au retour de pouvoir ouvrir un atelier comme

maitre en étant affranchi des jurandes et confréries qui barraient le

passage à tous ceux qui n’avaient un nom dans la profession, fi des

dons, et divers chefs d’œuvres, et enfin des banquets coûteux, tout ça

me fera gagner du temps et de l’argent.

Presque deux ans ont passés.

|

Servitude [de René] Vallet [à Médard] Chouart.

(graphie contemporaine) |

|

Sachent tous que par-devant Pierre Moreau, notaire, tabellion

royal et garde-note héréditaire en la ville et gouvernement de

La Rochelle. Ont été présents et personnellement établis René

Vallet, arquebusier, âgé de vingt-quatre ans ou environ, du lieu

de Saumur en Anjou, d’une part. Et Médard Chouart sieur Des

Groseilliers, général de la flotte des Outaouais, demeurant aux

Trois-Rivières, pays de la Nouvelle-France, d’autre part.

Lesquels ont volontairement fait entre eux ce qui s’ensuit.

C’est à savoir que ledit Vallet s’est loué par ces présentes

audit sieur Chouart pour aller le servir, ou autres de lui ayant

charge, audit pays de la Nouvelle-France et travailler de sa

dite vacation d’arquebusier et de la forge et non à autre

besogne durant trois années prochaines, consécutives et sans

intervalle de temps qui commenceront du jour qu’il arrivera

audit pays et y mettra pied à terre. Et afin d’y aller, ledit

sieur Chouart le fera embarquer dans un vaisseau, le nourrira

durant son dit passage et desdites trois années. Et outre, lui

baillera pour ses loyers la somme de six vingt quinze livres

tournois par chacun an audit pays de la Nouvelle-France, ainsi

que chacune année échera. Sur quoi, toutefois, sera déduit et

rabattu ce que ledit sieur Chouart lui baillera en cette ville

auparavant s’embarquer. Car ainsi a été avec tout ce que dessus

stipulé et accepté par les parties chacune pour leur regard. Et

à ce faire et accomplir par elles chacune en leur endroit, sans

venir au contraire, à peine de tous dépens, dommages et

intérêts. Obligeant respectivement tous et chacun leurs biens &.

Spécialement ledit serviteur, ses dits loyers sans &. Et outre,

ledit serviteur sa personne à tenir prison comme pour deniers

royaux. Renonçant &. Promis et juré &. Jugé et condamné &. Fait

à La Rochelle dans l’étude dudit notaire après-midi, ce

vingt-septième mai mille six cents soixante-et-un. Présents le

sieur Jacques Massé, marchant, et Adrien Vanderblock, clerc,

demeurant en ladite Rochelle. En outre par les mêmes présentes X A

accordé à Christophe Gerbault, soldat de la garnison des

Trois-Rivières, à ce présent et personnellement établi, de le

recevoir à boire et manger en sa maison, avec ledit Vallet son

cousin, en apportant en ladite maison les provisions qui luy

seront données dans ladite garnison pour sa nourriture. Faict

comme dessus X Ledit sieur Chouart. Et a ledit Vallet

déclaré ne savoir signer de ce requis. Signatures. |

Mais entre la première rencontre avec le trappeur et

la signature du contrat il s’est passé bien des choses. Médard

Chouart Des Groseilliers dépossédé de ses peaux par le gouverneur du

Québec en 1660 est revenu à la cour de France plaider auprès du Roi. A

cause de cela, Il m’a un peu abandonné à moi même.

En 1659,

avec son compagnon et beau frère

Pierre-Esprit Radisson (dont

il a épousé la sœur de douze ans !), il retourne dans la région du lac

Supérieur.

À leur retour en 1660,

ils ramènent une cargaison de fourrures sur plus de deux cent canots.

Comme ils n'avaient pas de permis (ils ne savent pas que la loi a

changée depuis leur départ) pour la traite des fourrures, le gouverneur

de la Nouvelle-France Pierre

de Voyer d'Argenson leur

confisque leur butin et les soumet à l'amende. Bien sur le Roi est

gagnant, il débute dans son nouveau rôle d’administrateur à sa façon et

le gouverneur doit faire preuve d’efficacité et d’allégeance. Mais le

roi crée un mécontentement

général en désorganisant les investisseurs qui ont bien du mal à

protéger leurs comptoirs difficilement construits et parfois peu

rentables. Les pionniers ont bien souvent dépéris à s’obstiner face aux

conditions de vie pénibles. Seuls ceux ayant trouvés alliance avec les

indiens ont réussis. Le souverain redistribue les cartes alors que ses

deux prédécesseurs royaux avaient compris que l’intérêt commercial et

une certaine laxité permettrait une organisation sociétale libre,

façonnée par des données géopolitiques lointaines.

« Le

regard tourné vers les tours du port, René se remémorait les expériences

auxquelles il avait dû se soumettre pour gagner sa vie. L’engagement

contracté lui avait permis de fuir sa terre natale, et de semer ses

poursuivants. Le voyage jusqu’à la

Rochelle en utilisant la Loire et ses barques jusqu’à la mer.

Puis des bateaux de pêche le long de la cote, et enfin a bon port, il

avait pu rencontrer l’armateur. Enfin la signature du contrat devant le

notaire Abel Cherbonier, le liant au trappeur pour trois ans. La longue

attente préparant au départ, et maintenant un mélange d’angoisse face à

l’océan et la joie de vivre une aventure hors du commun.

Sans une lettre de Médard, Je

serais resté au port sans emploi, et mon nouveau patron est loin. Il a

fait savoir qu’il fallait que je l’attende au port. Alors j’ai attendu,

et l’attente coûte cher à passer, surtout dans les tripots. Le transport

et quelques frais étaient payés mais cela ne suffisait pas. Il fallut

trouver de l’emploi.

René a recontacté l’explorateur coureur des bois par le conduis du

notaire Abel Cherbonnier Cet entrepreneur

découvreur d’espaces, est arrivé a point dans son époque.

le.Médard

Chouart élevé à la ferme, dite « Les Groseilliers », sur les rives de

la Marne.

Arrivé par la grâce du ciel, en Nouvelle-France à

l'âge de 16 ans, puis le jeune Médard est reçu comme Donné (belle

formule pour dire orphelin, et adopté) par les missionnaires jésuites de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons ,il

les accompagne durant dix ans

dans leurs expéditions en Huronie (région du Lac

Huron)

durant les années

1640.

Puis il s'établit à Trois-Rivières où

il devient un coureur

des bois.

Cet aventurier de légende faisait des allers et retours entre le canada

et la France pour deux raisons ; entretenir des liens entre les

« associés » entrepreneurs Français ayant mis de grosses sommes en jeu

pour tirer profit de la découverte d’un continent et sa mise sur le

marché. Et les marchands du royaume pour vendre ses fourrures, sans

intermédiaires.

Le premier contact a eu lieu entre eux trois ans avant ; Un jour alors

que le jeune René était occupé à la forge familiale. Il aperçut un homme

d’allure impressionnante. Basané, Entièrement vêtu de peaux et de

fourrures il venait de descendre à quai d’une gabare remontant le cours

de la Loire accompagnant

ses ballots de fourrures .L’homme pour se dégourdir les jambes et

utiliser le temps qu’il fallait pour changer les chevaux de hallage ;

était entré dans l’atelier d’armurerie familiale et avait demandé le

maitre pour remplacer le chien de son fusil. Seul le fils était présent,

très vite les deux hommes ont sympathisé. Si bien qu’à la fin de la

visite le jeune apprenti savait qui demander dans le port de la

rochelle, et avait en main un parchemin signé comme viatique. Pour le

jour où il voudrait s’engager vers le Canada. Il avait passé le test en

ressoudant les morceaux et réajustant le tout en discutant. Le marchand

expert en armements a immédiatement compris le parti d’avoir avec lui,

là- bas en pays sauvage, un tel ouvrier. »

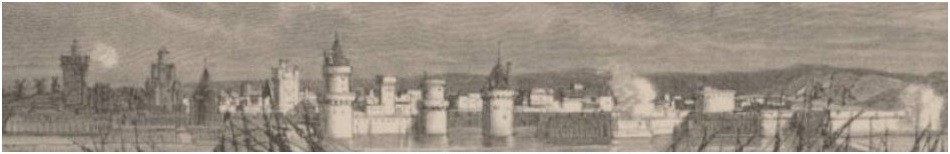

« Face à la mer, tourné vers le large, le trois mats attendait les eaux

descendantes pour partir avec la marée. Au mouillage dans l’avant-port,

car lesté par sa cargaison, il n’aurait pu sortir sans talonner la

chaussée, reliquat de la barrière bloquant le port par la mer, qu’avait

dressé M. De Richelieu lors du siège de la ville en 1628. L’ouvrage

était si bien fait qu’une partie subsistait encore. De grosses poutres

émergeaient par endroits et les bateaux les utilisaient comme bites

d’amarrages. Renée avait participé à la remise à l’eau, puis charrié

avec ses collègues d’équipage, des pavés de granit placés à fond de

cale. Le bosco m’a expliqué L’intérêt de cette cargaison. D’abord elle

était là pour apporter de la stabilité au navire. Les forçats enchainés

en avaient façonné les contours, en tapant dessus le soir après leurs

travaux du jour. Ce travail leur permettait de s’offrir une nourriture

moins mauvaise. Ce lest facile à

charger comme à décharger trouvait

à coup sûr preneur au port d’arrivée, pour la réalisation des chaussées,

qui devenaient un bourbier dés le dégel annoncé. Le gouverneur de

Québec, Bien que parcimonieux de ses devises, n’hésitait-pas à acheter

ces pavés, car leur prix de revient plus que dérisoire déchargeait les

habitants d’un travail fastidieux, la voirie. Avec ce négoce une partie

des frais du voyage était amortie sans risque de pertes car cette denrée

est impérissable, si elle ne vous entraine au fond.

Je ne regrette pas d’avoir patienté pour prendre le départ car en

participant à la restauration du navire et à son chargement je suis

devenu un membre de l’équipage. Et la solidarité à bord d’un navire

chargeant 70 personnes est indispensable. J’ai fait la rencontre d’un

arquebusier en allant négocier un chargement de sel avec le capitaine.

Il y a deux mois, de bon matin le vieux loup de mer me voyant inactif

m’a attrapé par la manche. Nous avons attelé deux chevaux à la carriole

.En chemin il m’a dit l’objet du jour. Acheter du sel pour l’emporter

comme cargaison sur le bateau. Destination Brouage, une ville réputée

pour cela. A peine arrivé dans le premier bourg au sud, du port, il

fallait traverser un cours d’eau important et le passeur se faisait

attendre. Sur la berge une grande barque Platte bien grée était

commandée par un ancien second de l’armement, il reconnu son capitaine

Tadourneau. Il nous chargea car nos destinations étaient les mêmes. Son

bateau était capable de transporter des charges sur les rivières

littorales pour remonter jusqu’aux premiers ports fluviaux puis de

caboter d’un port littoral à l’autre. La forme de la coque était plate

plus large que les gabarres, elle possédait une voile carrée et pouvait

aussi gréer une voile latine. L’équipage de deux hommes et un capitaine

pouvait s’étoffer au besoin. Une espingole placée sur sa broche à

l’avant et une à l’arriére, montraient par leur présence que parfois la

force était nécessaire. La

Platte était vide et notre équipage pris place au centre. Le vent était

favorable et moins de trois heures après les murailles du fort,

devenaient visibles .Un trait blanc souligné de rose au milieu des

marais avec des petites tours en poivrières comme des pointillés sur les

angles. Quelques cheminées fumaient ; témoins d’une petite activité

industrielle. En plus du sel, et des huitres cultivées ici, le poste

servait de réserve d’armement. Le vent du large poussa la plate, en

remontant un canal entretenu pour que l’eau entoure la place au pieds

des murailles, et sous les portes a pont levis de la ville fortifiée. Un

quai d’appontement maçonné dans le mur d’enceinte comme une grotte de

pierres très bien ajustées à la façon de Vauban, permettait aux bateaux

à fond plat de toucher le bord à la gaffe et à l’aviron, pour échanger

les charges.

Un cri me fait sursauter et revenir ici, sortant de mes souvenirs.

Sur le pont, Joël le mousse

me dit d’accélérer la traversée car derrière lui le colosse, p’tit Louis

attend pour s’engager à son tour en portant un coffre lourd sur ses

épaules contenant mes outils d’arquebusier. Le capitaine

Élie Tadourneau, est placé

à côté du timonier, il lève son bras pour désigner aux marins placés

dans la mature de libérer la grand-voile d’artimon et de misaine. Au

moment où René met le pied sur le pont la grand-voile se déroule en

claquant. Il ne restait plus rien à embarquer, l’équipage est au complet

chacun à son poste, ainsi que les passagers groupés sur le pont.

J’ai reconnu le neveu

daniel Soullard

arquebusier que j’ai rencontré à Brouage Il est sommé de quitter la

région par le juge pour des raisons obscures. La vrai raison étant de

spolier les protestants.

« Condamné de vider cette ville et faubourgs par Messieurs les

commissaires de police pour s’y être habitué contre et au préjudice de

la déclaration de 1628 depuis 1647 »

aussi, il va rejoindre son oncle qui a fuit les persécutions, il est

déjà bien installé là-bas. Un cousin de Champlain l’accompagne, lui

aussi m’a été présenté, il parait que c’est son aïeul né à Brouage qui a

fondé Québec.

Quelques gars me font signe discrètement car leur attention est

entièrement orientée à la manœuvre.

Le capitaine les mains sur la barre à roue, d’un coup de menton, regarde

le quartier-maître droit dans les yeux, il donne ainsi

le signal pour appareiller, les

deux hommes se connaissent depuis des années. Un long coup de sifflet

modulé, et le chanteur attaque « la fille du président », les paroles

amusent le monde. « qui échappant lan lan …à sa surveillance,…lan

léreuuu… mis les pieds sur l’ bâtiment lan lan lan…. pour voir un marin

joli, puis pour un tour du monde, elle est partie …», un bon chanteur

vaut dix hommes d’équipages m’a ton dit. Celui-ci est Le chant préféré

de l’équipage lorsqu’il s’agissait de réaliser la manœuvre pour quitter

le mouillage. Le rythme de ce branle est saccadé et rapide, les

guindeaux, les chaines claquettent, chacun reprend une strophe en

braillant quand son tour arrive d’effectuer les gestes répétés, mesurés

par une pratique réglée par l’habitude. Les voiles l’une après l’autre

se déroulent avant que la brise ne les fasse gonfler. Le cap est mis

entre les deux îles, dans le pertuis, Ré à tribord et Oléron a bâbord, à

la hauteur de la pointe de chassiron le capitaine s’oriente au

nord-ouest. Le bateau prend de la gîte sur bâbord, arrête un moment de

rouler, pour glisser comme sur un rail vers son destin. »

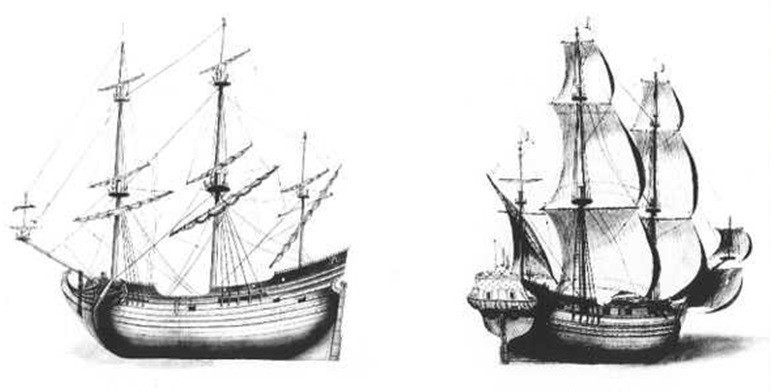

Le Taureau : flûte de 150 tonneaux.

François Peron (1615-1665)

Marchand-engagiste, bourgeois et avitailleur de La Rochelle possède les trois quarts du navire et le capitaine Élie Tadourneau possède l'autre quart. Ce fier navire prend la mer En 1661, pour le Canada avec 70 passagers à son bord. Il a effectué déjà de nombreuses missions. Il fait partie de la flotte Peron composée de quatre navires. Il est l’un des plus gros navires du port de La Rochelle. Ses formes rondes sont dues au savoir-faire des Pays-Bas. Les plus gros navires de la côte ouest notamment Bordeaux à cette époque sont confiés au savoir-faire de la hollande. Les qualités réunies de leurs constructions marines sont alors reconnues. Les relations commerciales entretenues avec cette République de marchands sont indispensables dans la maîtrise de la mer et avec elle les conquêtes territoriales. Le Roi-soleil n’a pas encore jeté son dévolu sur cette province, et l’entente est cordiale. La tradition huguenote de la ville, même après la révocation et le siège de la ville, fait que des alliances inter cités existent toujours. Les protestant ont encore leurs réseaux, industrieux, fiables et opiniâtres, ils se font plus discrets, notre armateur ainsi que le capitaine en sont. Les migrants aussi. Pour les jésuites qui participent financièrement mais en dessous, tous sont des aventuriers, point de soucis, ils ont compris leurs intérêts.

« Pour moi, je suis né dans une ville ou la religion réformée est

majoritaire et ma famille à adopté les us et coutumes de la société dans

laquelle elle vit ; Mais je dois admettre que Eli à tout de suite

remarqué que j’en faisais parti, et bien que je sois loin de ces

pratiques réformées, je ne l’ai jamais découragé dans ce sens.

Sur le pont, Je me range prés de mes confrères arquebusiers, et salue le

platineur de Tulle. Il embarque avec des caisses de fusils

« boucanier », ce sont des longs fusils dont la platine est à silex

.Productions de bas de gamme mais suffisamment solide pour la traite des

peaux et la bataille contre les Iroquois alliés des anglais. Nos alliés

indiens les apprécient comme cadeaux, et il faut entretenir l’amitié ;

ce qu’ils apprécient aussi c’est d’avoir un platineur dans les forts

pour réparer leurs fusils, d’où la présence de mon confrère. Il m’a

expliqué hier dans la taverne que Monsieur de Champlain avait occis deux

chefs Iroquois d’un seul coup de ces fusils, car là-bas il est coutume

de charger à mitraille avec des balles sous calibrées. Un coup de chance

et deux ennemis sont tombés et en plus des chefs. Nos alliés indiens qui

se battent depuis toujours contre les Iroquois ont aussitôt chargés nos

fusils de pouvoirs magiques et depuis en posséder un, équivaut pour eux,

à manier la foudre. Il y a aussi un gars que l’on appelle « Bandiat

belle lame »,il est coutelier et amène avec son savoir faire ,des

« grosses »ce qui fait douze douzaines, de lames de faux ,des lames de

sabres à élaguer, des dagues à emmancher sur les fusils pour en faire

des piques appelées baïonnettes, et des couteaux. Le tout enfermé dans

des tonneaux enduits de suif. Employé dans une fabrique il a réussi à

forger pour lui en secret ces pièces une à une attendant son heure pour

gagner sa liberté. Il a déjà le mal du pays et ne cesse de parler de ce

cours d’eau Le Bandiat qui disparait pour se perdre dans le sol après le

château de Larochefoucaud, et resurgir un peu plus loin pour s’associer

avec un autre .En amont depuis le Limousin, le long de ce cours d’eau

,les moulins s’activent à transformer la production des très nombreuses

forges de sa vallée. Sa rivière se jette quand il pleut beaucoup et

qu’il y a assez d’eau, dans la Charente, c’est la route des canons de

nos navires, fabriqués tout au long. Lui a pu suivre son cours jusque

là, sur une gabarre transportant du vin, qu’il a pris à Angoulême. Le

gars de Tulle, Pauphile, me présente un pays qui à embarqué hier dans la

nuit avec sa cargaison de clous forgés sur le plateau marchois. Lui

aussi à suivi les eaux mais son bassin et sa rivière est la Vézère. Sous

l’artimon, Le chanteur à pris son fifre car maintenant la manœuvre est

finie, rien d’autre ne se prépare. Son morceau parle de bergères de

moutons et de landes balayées par le vent. Cette chanson le marchois la

connait bien. Nous écoutons tous la mélodie, et le mousse se met à

chanter les paroles, comme on dit un ange passe. Pour ne pas sombrer

dans la mélancolie, et pour faire plus ample connaissance il nous

raconte son chemin. En charriot jusqu'à Uzerche, cité formidable

fortifiée sur son éperon rocheux, puis en barque jusqu’à Allassac, grâce

aux prouesses du navetteur et aux prix de quelques portages, et enfin au

confluent avec la Corrèze sur une gabarre petite et étroite mais allant

bon train. Les eaux étaient « marchandes » pour dire que la rivière

était grasse. A saint Léon puissamment défendu par des castels murés et

des donjons étroit surveillant le port, des gabarres plus grosses

recevaient entre autre chose des canons pour Bordeaux. J’ai embarqué

avec mes caisses pour le grand port, le prix du transport je l’ai

négocié avec le patron pour une caisse de grands clous. Ils sont utiles

pour la construction de sa prochaine embarcation car il m’a apprit que

dés l’arrivée elle serait démantelée pour servir de bois d’œuvre au

port. Cela évitait aussi de la remonter au départ. J’ai bien cru ma

dernière heure arrivée quand notre bateau a rejoint la Dordogne. Ce jour

là un train de gabarres venues sur le fleuve en file ne voulaient pas se

désunir .La première en tête était énorme, chargée et avait mis une

voile carré car le vent d’auvergne lui poussait au cul. Il ne fallait

pas contrarier cette caravane .Les navigateurs du fleuve détestaient les

limousins, autant parce que leur patois ne leur convenait pas que leurs

bateaux étaient plus étroits et aussi qu’ils étaient concurrents et

qu’ils pissaient dans leur fleuve. Bon, lancés par le flot notre

capitaine et les marins ont mis les avirons en travers a tribord pour

faire déraper notre engin. Les gaffes levées des « ennemis »espéraient

nous voir venir à leur portée. Quelques injures furent échangées, nous

avons frotté un banc de sable et repris notre route en laissant le

convoi nous précéder. L’équipage respirait mieux, Combien de fois en cet

endroit il y avait eu des abordages funestes, les embarqués ne sachant

pour ainsi dire pas nager. Trois jours après, la gabarre arrivait au

confluent avec la Garonne. Mais Un peu avant trois grosses vagues nous

sont arrivées dessus venant de la mer, heureusement le capitaine

connaissait cet obstacle naturel et il nous a mis a l’abri dans le

renfoncement d’un coude pour laisser passer cette furie qui grondait. La

partie de l’estuaire est

réservée aux seuls capitaines ayant été reconnus pour pouvoir naviguer

dans cette partie et les navires sont différents et il fallut décharger

encore pour trouver une barge et aller jusqu’aux quais encombrés de

nombreux trois mats et de multiple barques de service. Là j’ai trouvé

enfin un cotre bien armé pour faire face aux corsaires présent parfois

dans l’embouchure de l’estuaire, sa destination était La rochelle. Je ne

voulais pas embarquer pour Québec depuis Bordeaux car ils n’ont pas la

destination directe, et on m’a dit du bien de l’armement Péron qui

emporte les fabrications de Tulle.

Le second vient nous trouver pour nous designer nos couchettes dans

l’entrepont. Nous aurons des hamacs à l’avant. C’est mieux que dans

l’étage du dessous car au moins on a de la lumière et un peu d’air. Ma

caisse est sanglée aux anneaux et en cas de gros temps elle ne bougera

pas. J’ai pris ce qu’il fallait de limes diverses pour attaquer un

travail dés le pied sur terre. J’ai hâte de démontrer mon savoir faire

pour enfin représenter ma corporation dont je suis fier. Le jeune

Soullard va me présenter à son oncle qui à un bel atelier m’a-t-il dit.

A moins que le trappeur me retrouve et m’assigne un lieu et une tâche

précise, ce qui m’étonnerai car je n’ai pas encore pu lui parler ; Il

s’enferme dans la cabine du capitaine avec lequel il parle sans cesse ou

partage de longues parties du jeu d’échec.bon sang, dés que je suis

enfermé j’ai des nausées, je remonte sur le pont. »

Formation du convoi :Elle a eu lieu au large des sables d’Olonne ,nos

amis venus de Bretagne attendaient et dés que nos voiles furent en vue

ils partirent au portant toutes voiles dehors pour former le convoi.

J’ai enfin dormi au bout de deux jours à vomir par-dessus bord, on

dirait que mon corps s’adapte à la mer. Le vent à tourné et je regarde

les gars grimper dans les haubans, ferler certaines voiles et rouler le

plus haute car l’air fraichi et devient plus humide, le capitaine m’a

dit que le grain arrive. Mais il est dans notre sens déplacement,

adonnant comme il dit. Il fait arrimer tout ce qui est susceptible de

bouger, notamment les canons. Il me dit que c’est comme ça que son

second, le patron de la plate qui nous a chargés pour Brouage, a perdu

sa jambe prise et écrasée entre un canon qui roulait bord sur bord et le

grand mat.

Voilà deux jours que ça tape dans la vague, le bâtiment est couché sur

tribord. On alterne un glissement rapide puis l’avant plonge en lançant

une grande giclée qui recouvre tout. L’eau pénètre parfois par les

panneaux et les interstices. On se relaye aux pompes et la peur nous

fait oublier la fatigue et les mouvements des murs et des planchers. A

l’aube du quatrième enfin, le navire se redresse, le vent se calme, le

soleil revient. Tout le monde sur le pont se relâche .le capitaine fait

mettre en perce un petit tonneau de tafia pour fêter ce coup de chien.

On fait l’inventaire des dégâts ; et rien de grave, enfin presque, notre

figure de proue a été endommagée par la chaine de ‘l’ancre qui à dérapé

et emporté la moitié du tronc et de la tête. Notre taureau est un

demi-taureau, notre capitaine semble affecté car les marins sont

superstitieux. Je vais le trouver .Capitaine, si votre charpentier me

trouve le bois dans les réserves je veux bien refaire ce qui manque à la

bestiole. J’ai pris dans ma caisse les outils pour faire les crosses de

fusil, donc je devrai y arriver. Le chef se mit à danser la gigue alors

que personne ne s’y attendait. Tope là l’arquebusier, tâche d’y refaire

le museau encore plus beau qu’avant. Le jour qui ai suivi-j’ai dégrossi

avec l’aide du charpentier, ce qu’il fallait pour replacer une ébauche

de tronc de bras et de visage. Fait les entures, mais accroché à un

filin les pieds dans la bannette à l’avant, pas envi de finir dans un

cachalot. Chevillé ces morceaux encollés à la colle de peau que le

cuistot gardait au chaud dans la cambuse. Les jours d’après à la gouge

et à la râpe sculpté les pièces et fini à la peau de raie pour adoucir

les trait. Le mousse est descendu avec une peinture que lui a préparé le

cuistot mélange d’œuf de sang de chaud et de colle, ce qui a donné un

blanc un rouge et un jaune, le noir un peu de bitume à calfater. Le

maquillage est réussi, tout le monde a dansé sur le pont en chantant

« la marie-jeanne aux beaux jambons ».Je dois dire que ces jours de

sculpture, furent les meilleurs moments du voyage, car je n’ai pas vu le

temps passer.

Deux mois environ et les oiseaux de terre font enfin une visite au

garçon dans le panier en haut du grand mat. Terre en vue ! Le violon du

chanteur entonna un air de sa composition. Un jet d’eau à l’avant, une

baleine, la queue d’une autre juste derrière. Plus tard des dauphins

joyeux. Que cela sentait bon, et en fait l’odeur des bois et le l’herbe

arriva jusqu'à nous au moment ou la première ile fut a portée de canon.

Pas d’habitants aucun signal, le capitaine navigua au nord ouest pour

trouver la cote. Il veut passer entre le port aux basques de

saint-pierre et Miquelon au nord et le cap breton de la nouvelle Ecosse

ou de l’acadie au sud comme a préféré l’appeler le capitaine. Mieux vaut

éviter cette terre car elle n’est pas sure en ce moment, et on ne sait

jamais pour qui ou quoi les hommes se battent entre eux, mais ils se

battent. »

On a croisé de nombreux navire de pèche remplissant leurs calles de morue ou traquant la baleine. Evité des plus gros ne sachant si ils étaient amis ou ennemis.